日本国土開発のESG経営

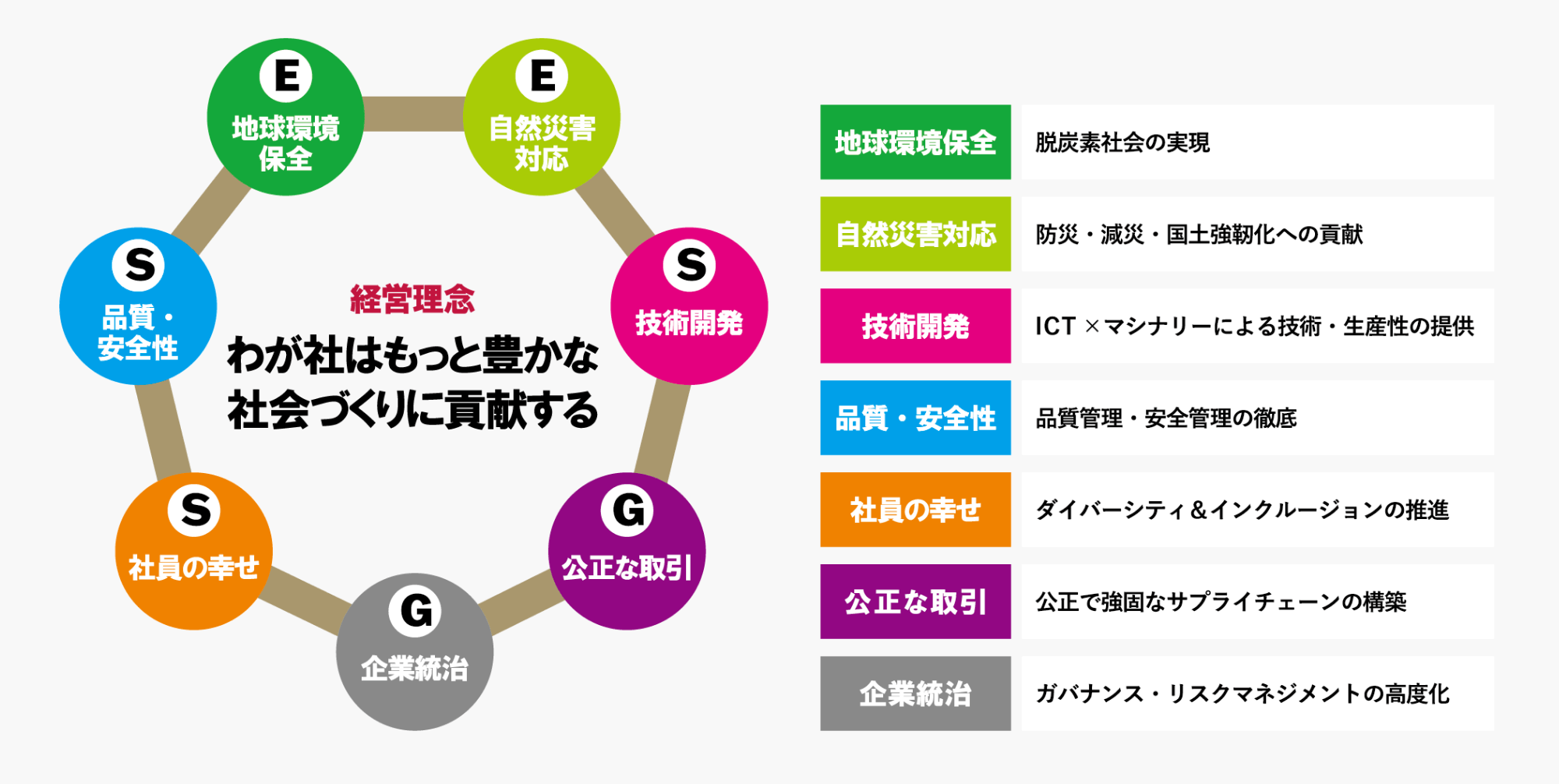

マテリアリティ

日本国土開発グループは、「わが社はもっと豊かな社会づくりに貢献する」との経営理念を中心的価値としながら、7つの分野のマテリアリティについて、それぞれに目指すべき取り組み方針を定めています。今後、この方針に基づきながら、これまでの施策をさらに進化、高度化することで、当社の企業価値の向上を図りながら、ステークホルダーの皆様への社会的な価値の提供と、社会の持続的な発展への貢献を果たしていきます。

マテリアリティ特定のプロセス

マテリアリティの特定にあたっては、SDGsの目標達成を考え方の起点としながら、我が国における業界横断の課題や、これまでのエンゲージメントを通じて得られた各ステークホルダーの期待から当社として取り組むべき優先度を検討。また、経営理念や長期ビジョンとの適合性を重視することで、当社の事業活動とESGの一致を図りました。

地球環境保全

地球温暖化による気候変動が深刻化しています。日本国土開発グループは、これまで培ってきた環境技術と太陽光発電を中心にした再生可能エネルギーを活用して、環境に配慮した「街づくり」を担い、社会全体の環境負荷低減を実現する取り組みを進めています。

自社の取り組みとして、重機から発生するCO2発生量の削減や、オフィスの省エネルギー化などを推し進めています。

100MW規模の開発実績を有する再生可能エネルギー事業

日本国土開発は環境にやさしい再生可能エネルギーを利用した発電事業を全国で展開しています。2022年7月現在、建設段階のものを含め全国 12箇所・100MW規模の開発実績があり、環境に優しい電気を地域に提供することで、近隣地域の生活、産業、文化を支えています。

土壌汚染対策に寄与する「回転式破砕混合工法」

回転式破砕混合工法は、汚染土を現地で生石灰系処理剤と混合し、反応熱によりVOC(揮発性有機化合物)を揮発・回収して浄化できるなど、土壌汚染対策として活躍しています。従来工法では機械に粘性土が付着するなど処理が困難でしたが、同工法は、砂質土のみならず粘性土も浄化できる特長を有しています。

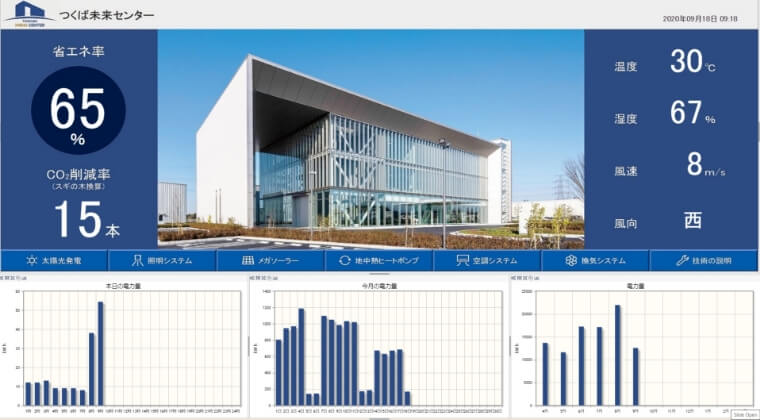

環境配慮型建築物の設計・施工提案

社会のニーズを考慮し、優れた環境性能を取り入れた設計を提案。「CASBEE」Sランク登録の自社施工の研究施設「つくば未来センター」において快適さを追及すべく検証を行い、環境配慮技術向上に取り組んでいます。

年間の一次消費エネルギー(2019年5月〜2020年4月)の削減率は、設計時の想定では35%程度を見込んでいましたが、検証の結果82%と大幅に向上しています。

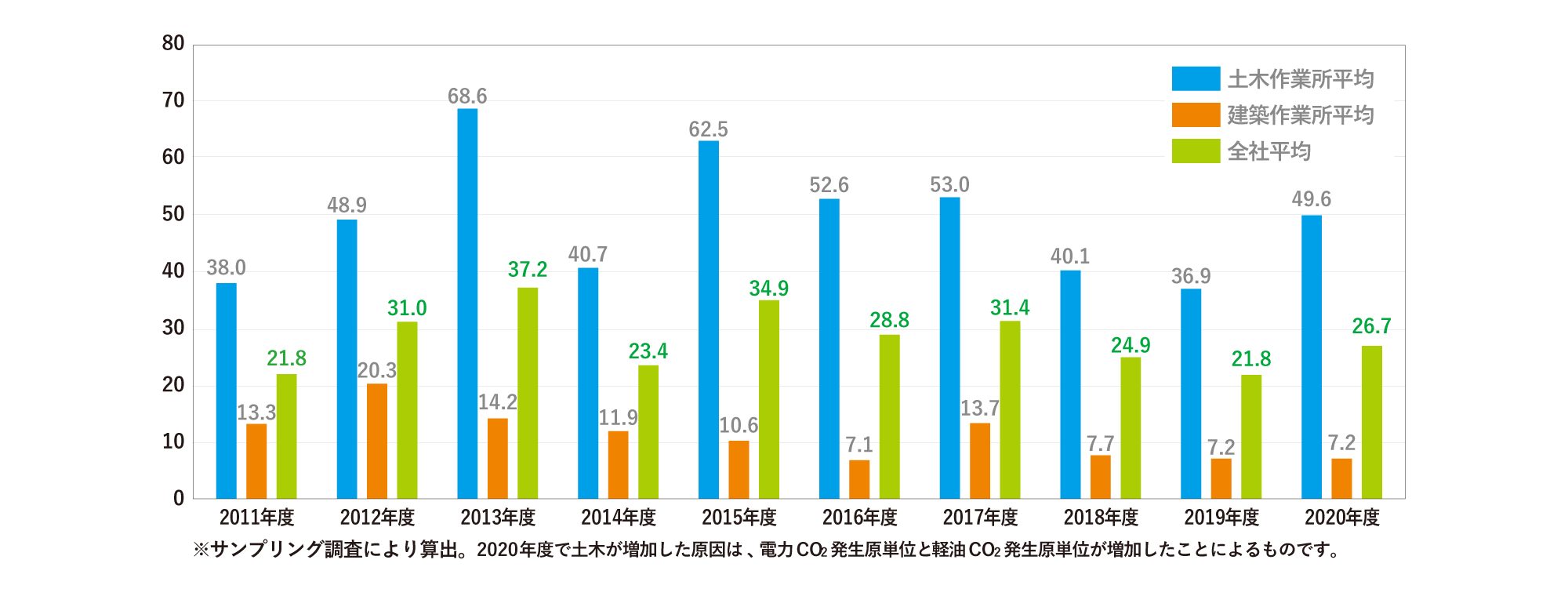

施工段階のCO2排出量削減

建設現場で発生するCO2のほとんどが軽油に起因しています。重機多用現場が多い当社では、CO2排出量削減には軽油の使用量が大きく影響します。施工計画時にスクレーパなど、CO2排出量削減に効果的な機械の選定を進めています。今後も引き続き、CO2排出量削減に向けた取り組みを推進していきます。

自然災害対応

近年多発する集中豪雨や大型台風による自然災害に対し、日本国土開発グループは堤防強化に貢献する「回転式破砕混合工法(ツイスター)」など独自技術を有しています。これまでにも東日本大震災をはじめ、数々の激甚災害の復旧・復興に携わってきました。この工法を活用して、「災害に強い国土づくり」の実現、気候変動問題への対応に貢献していきます。

防災・減災や復旧・復興、産廃問題などへの取り組み

河川氾濫などの自然災害では、水を含んだ粘着度の高い土砂が多く発生しますが、これまでは土砂を収集して運搬・処分をしていました。回転式破砕混合工法は、土砂の適用範囲が広く、従来工法では困難だった高含水比の粘性土にも対応でき、水害に遭った場所でガレキ混じりの不良土の土質改良、災害廃棄物分別を行うことができます。多くの水害地域に出動しており、自社工事以外にも大手ゼネコンや地場事業者に機械と技術を提供しています。

水害が多発している東南アジアへ技術やノウハウを展開

地球温暖化による海面上昇などで水害が多発している東南アジアなどでの受注も視野に入れています。日本国土開発の水害に対するノウハウや技術をグローバルに展開し、世界規模で「災害に強い社会づくり」に貢献していきます。

技術開発

日本国土開発グループでは、建設機械を直接保有しているという他にない利点を活かした機械施工を基本とする「マシナリー」と、その機械施工の特長を十分に発揮していくための先進の「ICT」を組み合わせ、他の会社では実現できない機械総合力「ICT」×「マシナリー」により、地域社会の安心・安全に貢献しています。

ドローン測量で収集した3D地形データを活用して

土砂流出災害を防止

近年、地球温暖化の影響による大雨災害が多発しています。機械総合力「ICT」×「マシナリー」を導入する大規模造成工事では、UAV(Unmanned Aerial Vehicle)を用いた測量の実施。そこで得られる3次元地形データにより、各工事段階において降雨時の流域と流量を精度よく算出し、実効的な防災対策を事前に計画できるシステムを開発しています。この活用により周辺への土砂流出災害の防止に寄与しています。

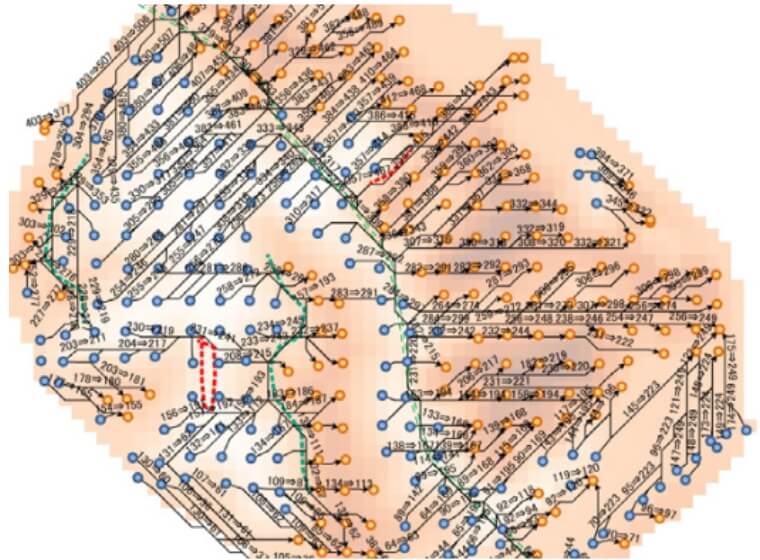

施工の省力化と効率化を実現してCO2排出量削減

効果を生み出す

建設技術者の高齢化、減少に伴い、施工の省力化・効率化に向けての取り組みが必要となってきています。大規模造成工事においては、3次元地形データと設計データを比較・検証することにより、切土・盛土量の計算の自動化、運土による仕事量の最小化、施工の効率化を考慮できる土配計画システムを開発しています。このシステムの活用による建設機械の削減、工期の短縮などがCO2排出量削減につながります。

品質・安全性

建設事業は、作業環境や作業方法の特性から危険を伴うことも多く、人身や施工物などに関わる重大な事故が発生した場合、業績や企業評価に影響をおよぼす可能性があります。日本国土開発グループでは、人命尊重の理念の下、全ての事業活動を「安全第一」で行い、社員および作業員が安心で健康に働ける職場環境を整えることを「安全衛生方針」で掲げています。また、品質に関しても、品質マネジメントシステム「ISO9001」を運用し、顧客と社会から高い評価を得る構築物を提供することを目指しています。

安全・衛生・品質の取り組み

安全

日本国土開発では、工事着手にあたり施工計画を策定し、安全な作業環境を整えて施工しています。徹底した安全教育、危険予知活動や安全パトロールなどの災害を撲滅するための活動を実施しています。事業部門とは独立した安全品質環境本部が各現場へ安全パトロールを実施すると共に、過去事例や他社事例に基づき教育を行うなど、指導・監督の下、安全管理には十分に配慮された体制で施工を行っています。また、建設業労働安全衛生マネジメントシステム「NEW COHSMS」の認定を取得して運用しています。

衛生

慢性的な睡眠不足や高ストレスによるヒューマンエラー的な不安全行動が招く労働災害を防ぐために、建設現場において職長からの作業員に対する声かけ(健康KY※)のほか、無記名ストレスチェックを行っています。無記名ストレスチェックは、工事の進捗率が30%と50%の時点で現場に従事する元請社員、作業員が集合する場で一斉に実施しており、この分析結果を踏まえて働きやすい職場環境の実現に努めています。

- KY=危険予知

品質

経営理念である「わが社はもっと豊かな社会づくりに貢献する」を基本として、顧客と社会から高い信頼と評価を得る製品とサービスを提供するため、品質マネジメントシステム「ISO9001(JISQ9001:2015)」を認証取得して運用しています。同システムの効果的な適用により、顧客要求事項および適用される法・規制要求事項を満たした製品およびサービスを一貫して提供する能力を実証するとともに、顧客満足の向上を目指しています。ISOに関しては、環境マネジメントシステム「ISO14001(JISQ14001:2015)」も認証取得して運用しています。

社員の幸せ

日本国土開発グループは、「ダイバーシティ&インクルージョン(多様性と受容)」を重要な経営戦略として位置づけ、多様な人財が能力を最大限発揮できる企業風土の醸成や環境整備に取り組んでいます。経営トップ自らが健康経営最高責任者(CHO)となり、2018年9月に「健康経営宣言」を制定しました。当社は従業員が心身ともに健康でやりがいを持って働き続けられる「健康経営」と「働き方改革」を両軸とした取り組みを推進しているほか、女性の技術者が働きやすい環境づくり、男女ともキャリアアップのための人財育成、さらには経営人財育成も積極的に実施しています。

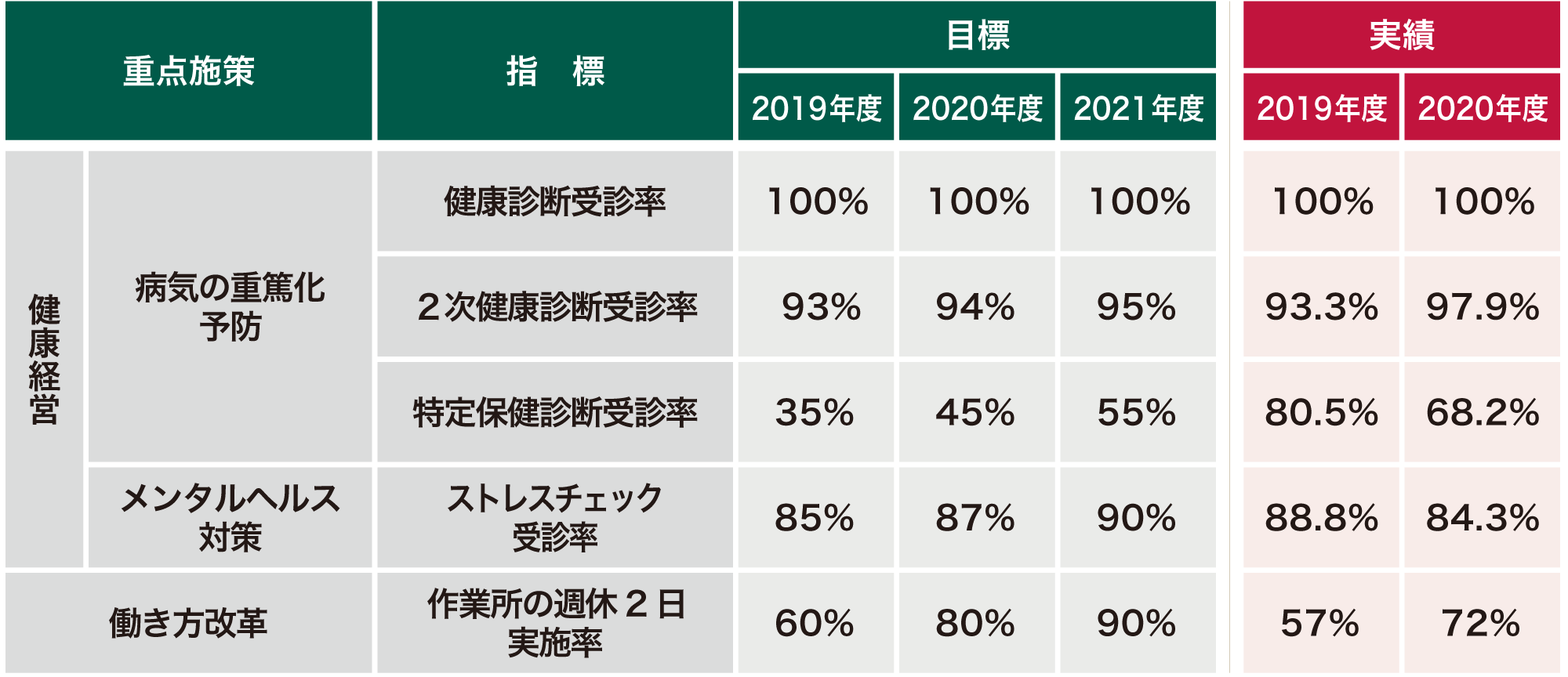

健康経営

従業員のさらなる心と体の健康づくりを推進し、安全で働きやすく、働きがいのある職場づくりを強力に進め、生産性の向上を図っています。そして、新しい価値の実現に挑戦し、多様な個性といきいきとした社風をつくり上げ、「もっと豊かな社会づくり」に貢献していきます。

働き方改革

現場職員全員の週休二日の実現や従業員の健康増進、プライベートにおける時間の創出などに向け、現場に軸足を置いた働き方改革を実施しています。また、全社員へのモバイルPC、スマートフォンの貸与、全社員テレワーク制度(在宅勤務)、フレックスタイム制度、インターバル制度の導入や働き方改革表彰の実施など、多角的な取り組みを推進しています。

現場勤務の従業員に対し、労働時間の適正化を実施&週休2日を推進

- 現場従業員の時間外労働目標設定および「現場業務における労働時間外削減のための行動指針7か条」を設定

- 現場への大幅な人員強化や業務委託化の推進等により、業務負荷を低減・最適化

- 週休2日サポーター制度の導入(20年9月)

- 長時間労働者及び上司に対して産業医面談の実施

- 時間外45時間を6回実施し、かつ健康リスクが高い従業員へ保健師面談を実施

- インターバル制度の導入(20年8月)

意識の変革・仕組みの見直し

- 本社・基地・現場それぞれでの理解に向けた「働き方改革研修」の推進(80回実施)

- 働き方改革表彰を実施し良い取り組みを全社に水平展開

- 人事評価者上位者で超過勤務の年間平均時間が45時間以下の従業員(管理職含む)に報奨金支給

- 全従業員対象のテレワーク制度(在宅勤務を含む)の導入

- 全従業員対象のフレックスタイム制度を導入(現場従業員はコアタイムなし)

- モニタリングの強化(経営会議にて働き方改革の実態を月次報告)

女性活躍推進

女性がいきいきと働き続け、より活躍できる組織を目指しています。具体的な取り組みとして、育児休業期間の延長、育児・介護フレックスタイム制度(短時間勤務を含む)、時間単位の有給休暇制度の導入、女性の意見を取り入れたユニフォーム、女性用安全帯の配布などを実施しています。その他にもワークライフバランス研修、スキル&リーダーシップ研修、女性キャリア支援会議なども行っています。

女性が働き続けられるための取組

- 育児休業期間の延長

- 育児フレックスタイム制度(短時間勤務含む)の導入(2016年4月)

- 介護フレックスタイム制度(短時間勤務含む)の導入(2016年4月)

- 全従業員へフレックスタイム制度の導入(2020年6月)

- 時間単位の有給取得制度の導入(2020年10月)

- テレワーク勤務の積極推奨

- 育児と仕事の両立支援ハンドブック作成

- 介護と仕事の両立支援ハンドブック作成

- 介護相談窓口の設置(2019年1月~)

- 男性育児休暇取得推進(育児休暇慶弔金支給、直筆のお祝いメッセージでの制度案内)

- 通気性も良く・安心して着用できる女性用夏用ユニフォームへの変更

- 女性用安全帯の配布等、女性を含む従業員全員が働きやすい環境整備

- 女性の健康に関するワークショップの開催

- 乳がん検診及び子宮頸がん検診の費用補助

女性が活躍できるための取組

2021年3月に女性社員が自らのキャリアパスを策定する「土建技術系社員キャリアパス制度策定プロジェクト」を立ち上げました。

入社5年目までの土木・建築の技術系女性社員19名を対象に、長く働き続ける道筋の障壁となる要因、その解決方法を検討・策定し、経営層に提案発表する予定です。

認定実績

当社の「健康経営」「働き方改革」「女性活躍推進」の取り組みは各方面から高い評価を受けています。特に経済産業省および東京証券取引所の「健康経営銘柄」に2年連続で選出。2年連続は建設業で初めてです。

-

経産省・日本健康会議「健康経営優良法人〜ホワイト500〜」 -

厚労省 女性活躍推進企業認定「えるぼし」 -

総務省「テレワーク先駆者百選」 -

大阪府「男女いきいきプラス」 -

愛知県「あいち女性輝きカンパニー・優良企業」 -

東京都「東京都スポーツ推進企業」

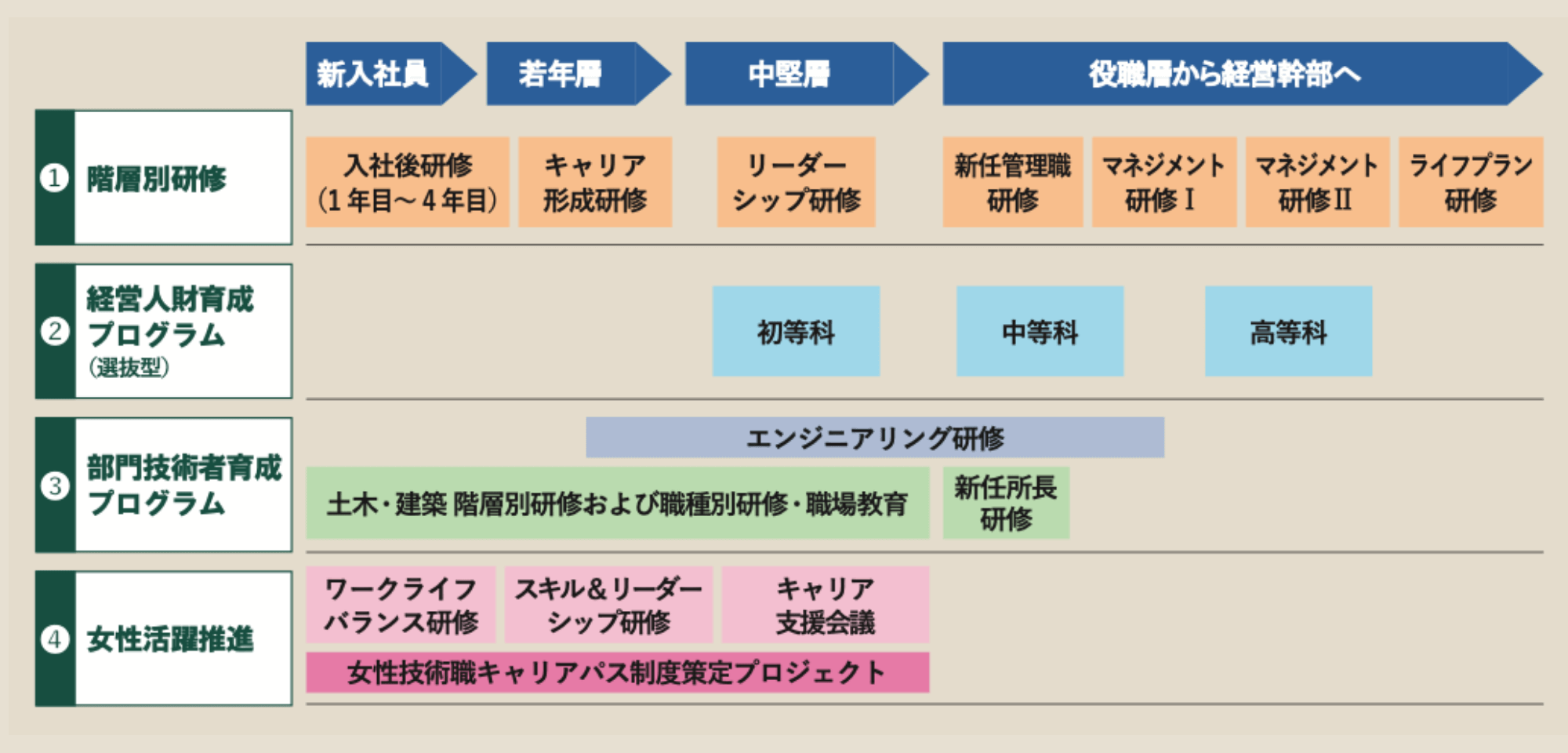

人材育成のための研修制度

10年後を見据えた人財を育成するために2020年度に4つの柱から構成される人財育成研修体系を構築しました。

- 4年目迄の入社後研修、キャリア形成研修、リーダーシップ研修、マネジメント研修、50代後半の方に向けたライフプラン研修

- 将来の経営人財を育成するための経営知識の習得およびチームごとに事業課題における経営への提案を実施

- 5年後の主任、10年後の現場所長を育成するための部門技術者育成プログラム、高度な技術を習得するためのエンジニアリング研修

- 女性リーダー職に対して直属上司、部長、人事部門、働き方改革推進室の4者による個別育成計画をもとに「キャリア支援会議」を実施

公正な取引

日本国土開発グループは、サプライチェーン全体における持続可能な共存共栄関係の構築を積極的に推進しています。特に施工に直接携わる協力会社との連携を強固にするために、全国各地域に安全協力会を設置し、共に成長・発展を遂げてきました。建設業の根幹である全国の協力会社とのパートナーシップをより一層強化していきます。

コロナ対策や熱中症対策

新型コロナウイルスの感染防止対策については、各作業所へマスク配布を実施したほか、協力会社にはコロナ対策用品として非接触型体温計、ハンドスプレーの購入補助などの「新型コロナ感染防止対策補助金」の支給を実施しました。また、夏場の熱中症対策としては、冷感スプレーや飲料などを各作業員に配布しているほか、ファン付き作業服の購入補助などの「熱中症対策補助金」の支給を実施。各作業員に熱中症対策ウォッチの提供も行っています。

創立70周年事業の一環で作業服を35年ぶりに刷新し、夏場の現場作業で熱中症から社員を守るファン付き作業服を新たにラインアップ。袖が膨らみ、作業効率が下がるなどの要望があったため、ベストタイプを採用

熱中症の自覚症状が現れる前にアラームとLED表示で知らせてくれる

コロナ対策や熱中症対策

現場の第一線で活躍する協力会社の職長は、ものづくりに直接携わり、工事の安全衛生・品質・環境面に大きな影響を与える現場の要です。当社が行う品質・環境活動に積極的に協力し、人づくり(後進の育成・指導)にも熱心に取り組む協力会社の職長を「国土優良職長」として認定しています。

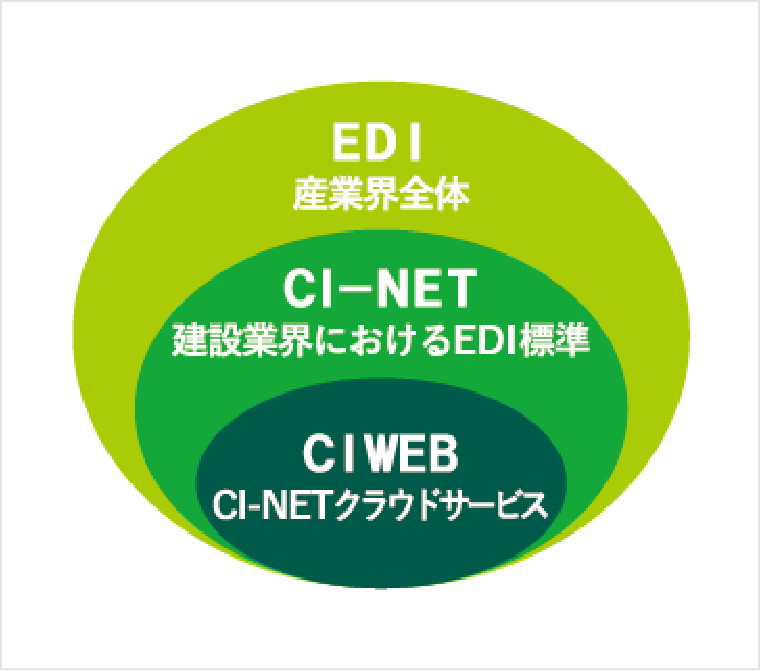

建設業界のEDI標準に準拠した電子商取引システムを導入

日本国土開発は、2021年3月から国土交通省が定める建設産業界のEDI※標準である「CI-NET規約」に準拠した電子商取引システム「CIWEB※」を導入しました。CI-NET(Construction Industry NETwork)とは、建設産業全体の生産性向上を図るため、建設生産に関わる企業間の情報をネットワークを利用して交換するための仕組みです。建設産業界における企業間(BtoB)の商取引では、見積依頼など商談の段階から注文、請求、決済までいくつもの段階があり、その都度帳票のやり取りが行われていますが、CI-NETはこれらを電子的に交換するための標準として作られました。これにより、各社毎に異なっていた請求書式が統一され、業務の大幅な効率化が見込まれます。

- EDI(Electric Data Interchange):電子データ交換の意味で、受発注・出荷・請求。支払いなどの各種取引データを通信回線を通じ、企業間でやり取りする電子商取引の仕組み

- CIWEB:(株)コンストラクション・イーシー・ドットコムが提供するCI-NETクラウドサービス

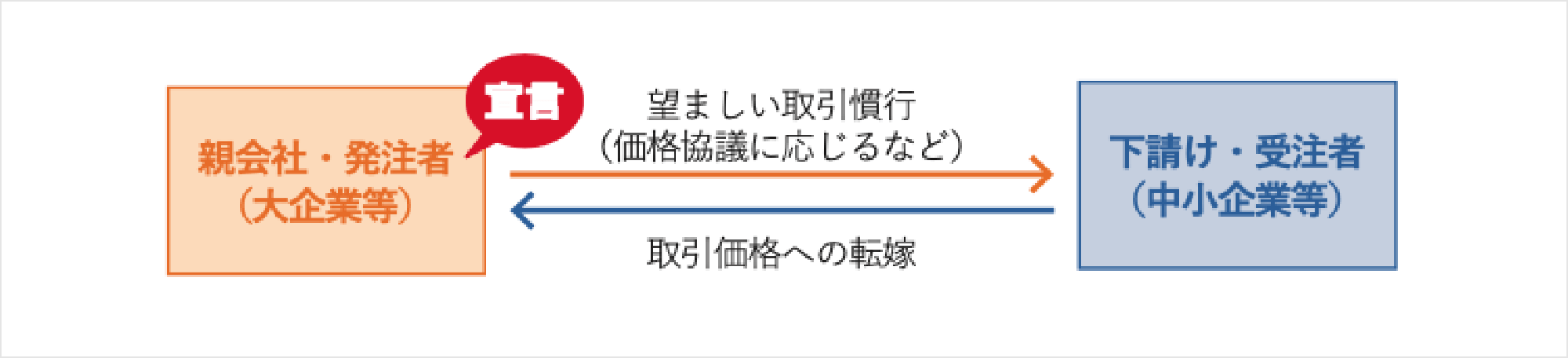

パートナーシップ構築宣言に参画

日本国土開発は、2021年9月に「パートナーシップ構築宣言」に参画することを決定しました。「パートナーシップ構築宣言」とは、日商会頭、連合会長および関係大臣(内閣府、経産省、厚労省、農水省、国交省)をメンバーとする「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」において創設。企業規模の大小に関わらず、企業が「発注者」の立場で自社の取引方針を宣言する取り組みです。企業は代表者の名前で、「サプライチェーン全体の共存共栄と新たな連携(企業間連携、IT実装支援、専門人材マッチング、グリーン調達など)」「振興基準の遵守」などに重点的に取り組むことを宣言します。

協力会社の「働き方改革」「健康経営」をサポート

2023年4月から中小企業の割増賃金猶予措置が終了し、中小企業でも月に60時間を超える時間外労働についての賃金割増率が50%になります。また、ゼネコン業界において時間外労働規制の例外を認められた「働き方改革関連法」も2024年4月から施行されます。

日本国土開発は、建設業を支える協力会社に対して、これまで培ってきた「働き方改革」「健康経営」のノウハウを基にしたコンサルティングを実施し、中小企業の健康経営推進を支援する取り組みをスタートさせました。現在、静岡県三島市の協力会社である鶴よし建設(株)に対して、健康経営優良法人認定(中小規模法人部門)に向けたコンサルティングを実施しています。今後も協力会社の「働き方改革」「健康経営」をサポートする取り組みを全国の協力会社に広げていく方針です。

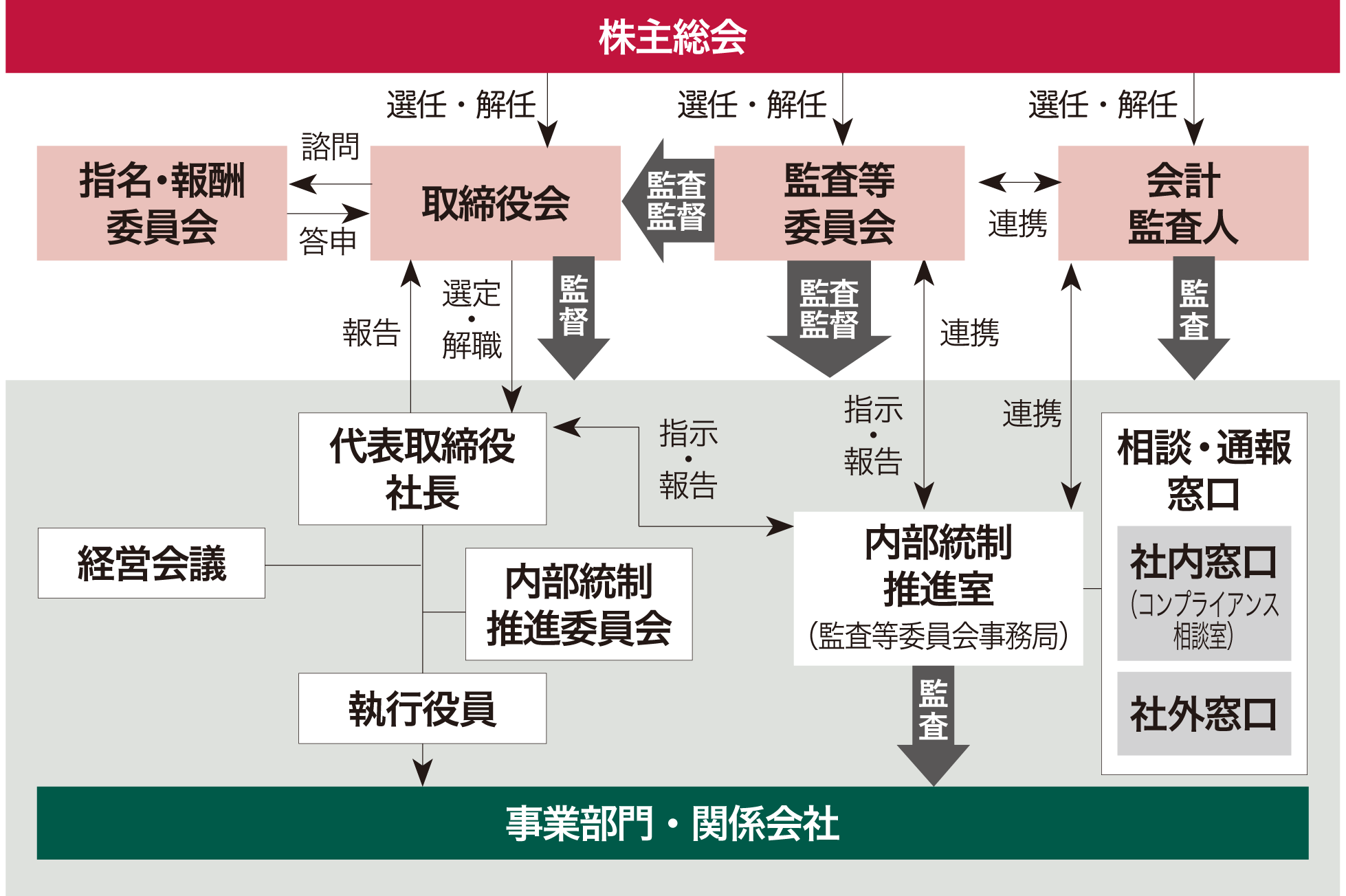

企業統治

日本国土開発は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図り、経営の透明性を高めることを目的として、監査等委員会設置会社制度を採用しています。また、2020年8月には取締役および執行役員の指名ならびに報酬などに関する決定プロセスの公平性・透明性・独立性の強化をするため、取締役会の任意の諮問機関として、「指名・報酬委員会」を設置しました。

コーポレート・ガバナンス体制

2020年8月に「指名・報酬委員会」を設置

日本国土開発は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図り、経営の透明性を高めることを目的として、監査等委員会設置会社制度を採用しています。また、2020年8月には取締役および執行役員の指名ならびに報酬などに関する決定プロセスの公平性・透明性・独立性の強化をするため、取締役会の任意の諮問機関として、「指名・報酬委員会」を設置しました。

2020年度の取締役会実行性評価

当社の取締役会は、その役割・責務を適切に果たしているかを確認するため、毎年、取締役会の実効性評価を実施。その評価の分析および評価結果に基づき、取締役会の構成員で意見交換を行っています。取締役7名のうち社外取締役は3名が選任されています。

2020年度の実効性評価について、取締役会の運営面では、重要案件などのモニタリング体制の高度化を求める意見があり、業績のみならず中長期的な経営戦略などに関するモニタリングの高度化が課題として挙げられました。一方で、社外取締役に対する評価が高く、任意の諮問機関として社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会を設置したことで、社外取締役の関与度が一層増し、引続きガバナンス体制の拡充が進んでいることがうかがえるとの評価がされました。この結果を受けて、取締役会の討議・決議事項に対するシステマティックなフォローアップ体制を検討するなど、取締役会の運営について適宜見直しを行うと共に、中長期的な企業価値の向上のため、引き続き取締役会の機能向上に努めていきます。