Technology

技術紹介

治水工事の切り札 –回転式破砕混合工法®

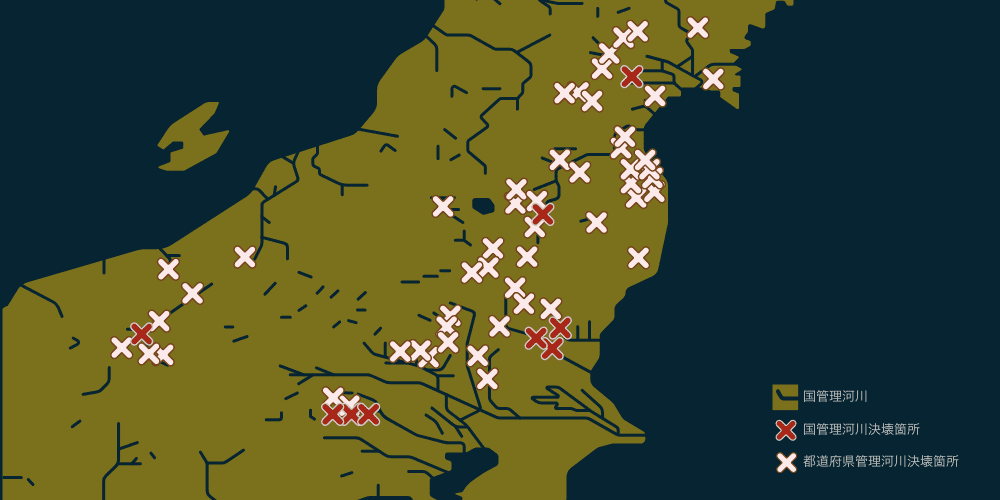

気候変動問題にともない、数十年に一度と言われていた規模の豪雨が毎年のように発生するようになっている。中でも、2019年10月に発生した台風19号では全国142箇所で堤防が決壊。被害総額2兆円以上(国土交通省調べ)ともいわれる甚大な被害が発生した。

河川のキャパシティを拡大せよ

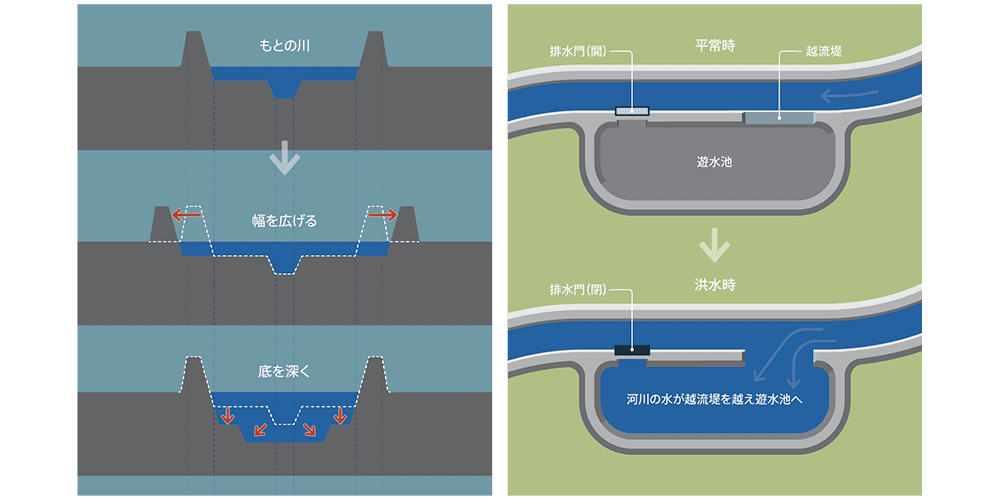

ひとつは河川の幅を広げたり、河川を深くしたりする方法。

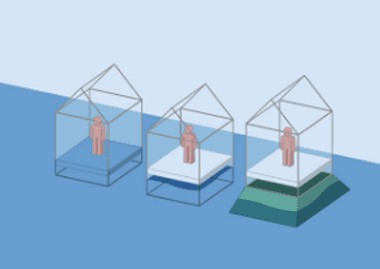

幅を広げるものを「河道拡幅(かどうかくふく)」、深くするものを「河床掘削(かしょうくっさく)」という。もうひとつは、「遊水池」をつくるというもの。

川の水が増えた際、隣接する敷地へ一時的に水を溜めて、洪水の被害を軽減するのだ。

いま、河川の氾濫による被害を防ぐために全国各地でこうした治水工事が行われている。

気候変動の悪循環を断ち切れるか

ここで問題になるのが「発生土」である。

河川を拡げるにしろ掘るにしろ、必ず発生するのが土砂。治水工事で発生した土砂を「浚渫土(しゅんせつど)」という。これらはその粒度組成により「砂質土」「粘性土」などに大別される。それぞれ読んで字のごとく、砂のようにサラサラした土と、粘土のようにドロドロの土だ。

良質な砂質土はセメントの材料などとして再利用をすることができるが、難しいのは粘性土だ。水を多く含んだ粘性土はいわゆるヘドロに近く、そのままでは廃棄物として処理するほかない。廃棄するには廃棄場所を確保せねばならず、運搬するには費用もかかり、当然それにともなってCO2も多く発生する。

気候変動に対抗するために、多くの廃棄物と温室効果ガスが発生するという悪循環が生まれてしまうのだ。

発生土に新たな生命を与える「回転式破砕混合工法」

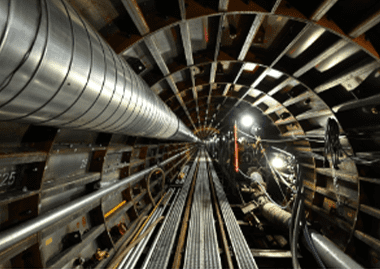

この問題の解決につながるのが、日本国土開発独自の工法である回転式破砕混合工法、通称「ツイスター工法」だ。

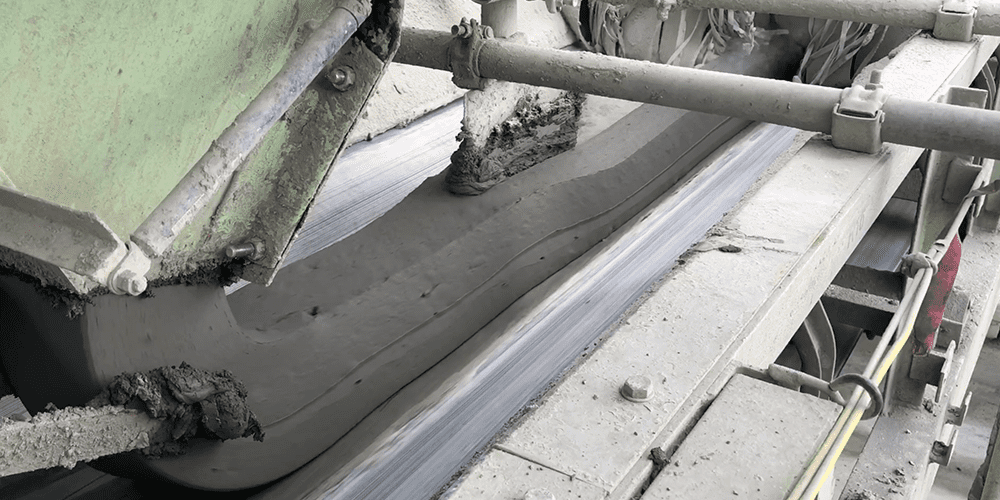

円筒内で高速回転するチェーンの打撃力によって粘性土をバラバラに解砕。そこにセメントなどの添加物を加えることで、これまで再利用の難しかった粘性土に新たな生命を与えることが可能になる。すなわち、拡幅や掘削にともなって発生した土を捨てることなく、堤防の築堤工事などに再利用することができるようになるのである。

Vol.2 『新型・自走型回転式破砕混合機の開発-土砂改良に機動性を 「自走型」回転式破砕混合機の誕生-』はこちら