Technology

技術紹介

異常気象により河川の氾濫が増える中、河川の幅を広げたり、河川を深くしたりといった対策は急務となっている。

日本国土開発独自の工法である回転式破砕混合工法、通称「ツイスター工法」は、こうした河川工事の過程で生じた発生土を改良し、築堤工事などの材料として利用できるようにするというものだ。

Vol.1『治水工事の切り札 -回転式破砕混合工法』はこちら

現場の状況にあわせた運用を可能にする「自走型」

発生する大量の粘性土を連続的に処理できることから、港湾工事や大規模造成工事などをはじめ多くの現場で採用されてきた回転式破砕混合工法。土砂改良の製造実績は2021年2月現在で約780万㎥にも及ぶ。

この利点を活かしながら、治水工事でより使いやすい機械とするために誕生したのが、「自走型」タイプである。

自走型回転式破砕混合機

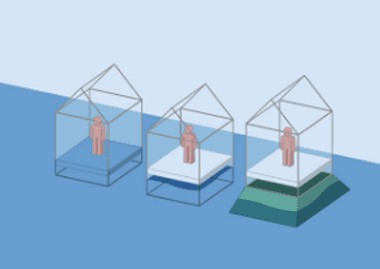

従来は「定置型」と呼ばれる大規模なプラント型のものが主流であったが、機動性が向上すれば、現場の状況にあわせて柔軟に対応することができる。

工事中に大雨が降って増水の危険があったとしても退避できる可能性が高まるし、現場のレイアウトを変更する必要があれば、その都度最適な場所へ移動させることもできる。工事の効率を高めることは工期短縮とイコールであり、安全・安心なくらしをいち早く実現することに直結する。

定置型回転式破砕混合機

チェーンによって土砂を解砕する回転式破砕混合機や、そこに土砂を投入するためのベルトコンベア等を一体化してフレームに搭載し、クローラーで走行する「自走型」は、こうして治水工事の現場で活躍する機械となった。

さらなる進化のために求められたもの

一方で、初期のタイプには解決すべき課題が3点あった。

まず、動力に関するもの。

初期のタイプでは機械本体の稼働用および自走用のモーターに電力を供給する発電機を持たず、現地で用意する必要があった。この発電機は据え置き型であるため、特に自走の際のオペレーションにおいて利便性の課題が大きかった。発電機を持たない最大の理由は法令による道路輸送上の制限で、輸送物が一定の寸法と重量を超えると輸送のルート選択や認可の難度が加速度的に高くなるという壁があり、それが発電機の搭載を困難なものにしていた。

次に、輸送に関するもの。

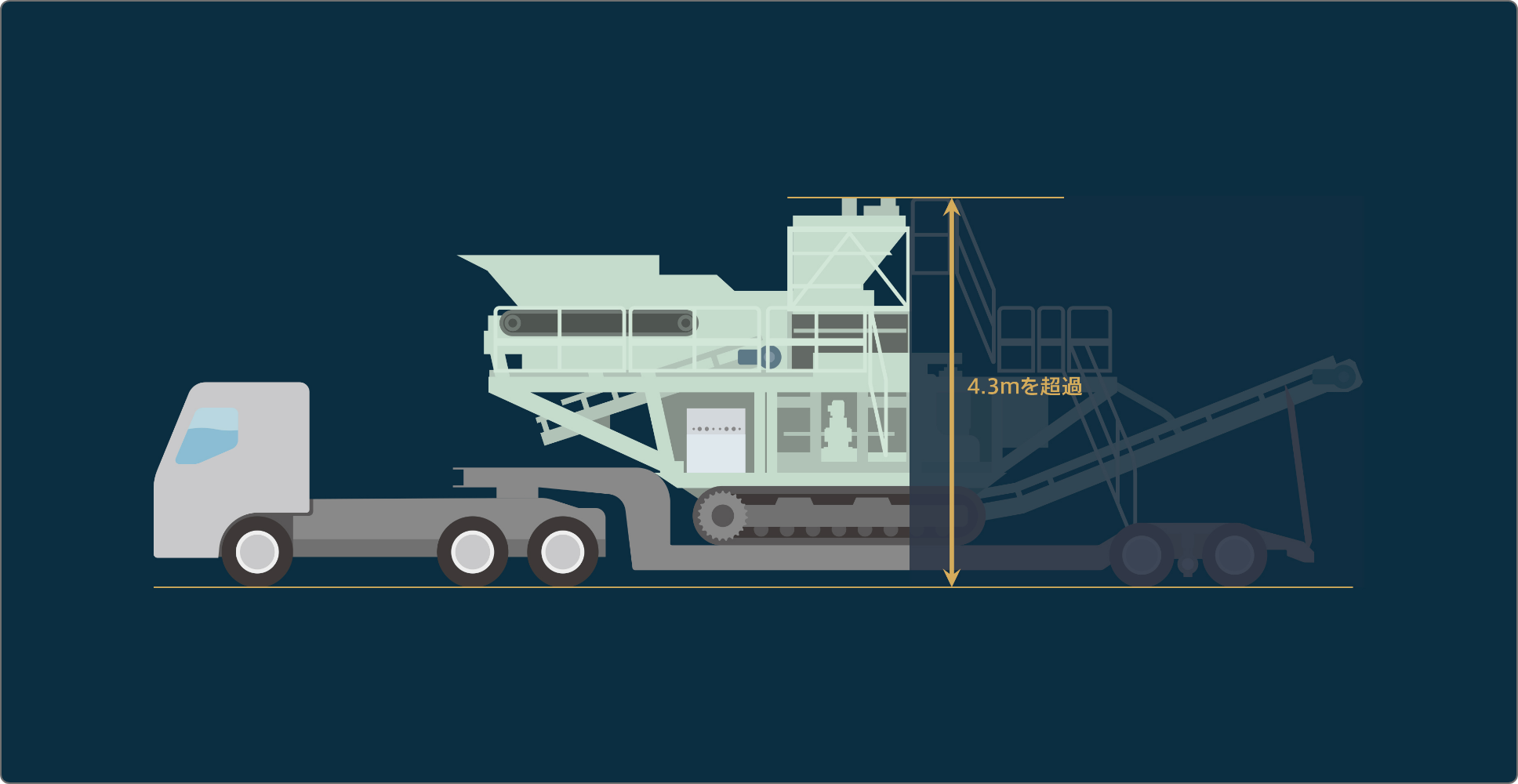

必要とされる処理量を満足させようとすると機械としてのサイズはおのずと大きくなる。特に問題となるのが高さ。全高だ。前記の輸送制限のうち、最も留意しなければならないのはトレーラー等の運搬車両に搭載した際の高さで、これが4.3mを超えてしまうと通行できる道路が急減する。日本の道路は歩道橋、高架線、トンネルなどにより高さの制限されている箇所が想像以上に多く、これを避けるため、回転式破砕混合機の一部を降ろして別のトラックで運ぶ必要があった。

そして、このことは現場のオペレーションに関する課題も生んでいた。

現地に到着したら、本体と回転式破砕混合機の一部をドッキングさせる。当然のことながら河川敷は工事をするためにつくられた場所ではないため、スペースが限られている。組立に使うクレーン車を必ず乗り入れられるわけではなく、現場によっては運用が難しい場面も存在していた。

両立なるか「オールインワン」と「高性能」

もし、発電機を搭載し、さらに組立不要のオールインワン構造とすれば、自走式ならではの機動性と柔軟性はそのままに、現場に到着してすぐ使える利便性を実現できる。これに加えて、必要とされる処理能力を満足させる、いや、これまで以上の処理能力を獲得できれば、さらに多くの現場で発生土の問題を解決することにもつながっていく。

オールインワン、そして高性能。これを両立させるため、日本国土開発のエンジニアは新たな「自走型」の開発に挑むことになった。

Vol.3 『現場に着いたらすぐ土砂改良 -新しい「自走型」への挑戦』はこちら